Ein Wintergarten ist ein Ort zum Wohlfühlen, auch an kalten Tagen. Damit er im Winter nicht zur Eiskammer wird, braucht er die richtige Heizlösung. Ob Kalt-, temperierter oder Wohn-Wintergarten: Wir zeigen dir, welche Heizsysteme sich eignen, wie du Wärmeverluste minimierst und welche Energiespartipps helfen. So genießt du deinen Wintergarten das ganze Jahr über.

Wintergarten beheizen: Das brauchen die unterschiedlichen Wintergarten-Typen

Ein Wintergarten kann an sonnigen Herbst- und Wintertagen ein wunderbarer Rückzugsort sein: Vorausgesetzt, die Temperaturen stimmen. Denn wie warm es im Wintergarten bleibt, hängt stark davon ab, wie er gebaut ist. Grundsätzlich unterscheiden wir drei Typen: Kaltwintergärten, temperierte Wintergärten und Wohnwintergärten.

- Ein Kaltwintergarten ist nicht isoliert und wird auch nicht beheizt. Er dient vor allem als Wind- und Wetterschutz, etwa zum Überwintern von Pflanzen oder als überdachter Stauraum. Für einen gemütlichen Kaffee am Sonntagmorgen ist er im Winter meist zu kühl.

- Temperierte Wintergärten sind etwas besser ausgerüstet: Sie verfügen über eine Grundheizung, die bei Bedarf zugeschaltet werden kann, zum Beispiel per Radiator oder Infrarotstrahler. Sie halten den Raum frostfrei und lassen sich bei Sonnenschein angenehm aufwärmen – allerdings nicht durchgängig auf Wohnraumtemperatur.

- Wohnwintergärten dagegen sind vollständig isoliert, beheizt und dauerhaft bewohnbar. Sie werden wie ein normales Zimmer genutzt: als Essbereich, Wohnzimmer oder Winter-Leseecke. Dementsprechend müssen sie gleichmäßig und effizient beheizt werden, etwa mit einer Fußbodenheizung.

Je nach Typ verändert sich auch der Heizbedarf. Während bei einem Kaltwintergarten keine Heizung nötig ist, muss ein Wohnwintergarten mit leistungsstarker Heiztechnik ausgestattet sein. Da bei einem Wintergarten große Glasflächen vorhanden sind, entweicht hier selbst bei Mehrfachverglasung immer noch mehr Wärme als bei einer klassischen gedämmten Fassade, wodurch es im Winter hier meist kälter ist als im Rest des Hauses. Doch mehr dazu im nächsten Abschnitt. Entscheidend ist also nicht nur der persönliche Komfortwunsch, sondern auch die bauliche Substanz des Wintergartens.

Besonders in der kalten Jahreszeit zeigt sich, wie stark sich ein unbeheizter Wintergarten abkühlen kann. Selbst wenn tagsüber die Sonne scheint, liegen die Temperaturen oft nur bei 5 bis 10 °C und bei Frost sogar (deutlich) darunter. Wer den Raum trotzdem ganzjährig nutzen möchte, braucht eine Heizlösung, die zur Bauweise passt und welche die Wärme zuverlässig genau dorthin bringt, wo sie gebraucht wird.

Wärmeverluste verstehen: Glasflächen im Wintergarten als Energiefresser

So schön ein Wintergarten mit großzügigen Fensterflächen auch ist, energetisch betrachtet ist er eine echte Herausforderung. Im Vergleich zu massivem Mauerwerk hat Glas eine deutlich geringere Dämmwirkung. Das bedeutet: Durch Fensterflächen geht im Winter mehr Wärme verloren, als vielen bewusst ist. Selbst moderne Verglasungen mit Isolierglas halten die Wärme nicht vollständig im Raum. Sie dämmen zwar besser als ältere Fenstertypen, kommen aber an die Dämmwerte von Wänden bei Weitem nicht heran.

Verglasung und Übergänge kosten Energieeffizienz

Welche Verglasung verbaut ist, macht dabei einen großen Unterschied. Eine einfache Einscheibenverglasung, wie sie in älteren Wintergärten noch vorkommt, lässt besonders viel Wärme nach außen entweichen. Hier ist die Innenfläche im Winter oft richtig kalt. Deutlich besser schneiden Doppelverglasungen mit isolierendem Luftzwischenraum ab. Noch effizienter sind moderne Dreifachverglasungen mit Edelgasfüllung und wärmereflektierender Beschichtung: Sie verbessern die Energiebilanz spürbar und sorgen für angenehmere Oberflächentemperaturen im Raum.

Auch an den Übergängen und Verbindungen kann viel Wärme verloren gehen. Typische Schwachstellen sind zum Beispiel die Rahmenprofile, die Übergänge zwischen Glas und Mauerwerk oder die Anschlüsse am Boden und Dach. Gerade bei älteren Konstruktionen entstehen hier sogenannte Wärmebrücken, also Bereiche, an denen die Wärme besonders schnell nach außen dringt. Diese Zonen fühlen sich nicht nur kühler an, sie erhöhen auch das Risiko für Kondensat und damit für Schimmelbildung.

U-Wert: Auch für Wintergärten relevant

Wer plant, seinen Wintergarten dauerhaft zu beheizen, sollte auch einen Blick ins Gebäudeenergiegesetz (GEG) werfen, denn beheizte Wintergärten gelten als Teil des Wohnraums und müssen deshalb bestimmte Dämmstandards erfüllen. Das betrifft unter anderem den sogenannten U-Wert der Verglasung, also den Wärmedurchgangskoeffizienten. Je niedriger dieser Wert ist, desto besser bleibt die Wärme im Raum. Bei Neubauten und umfassenden Sanierungen sind diese Vorgaben verbindlich und tragen langfristig zu sinkenden Heizkosten bei, sind aber in der Umsetzung zunächst teurer.

Wintergarten beheizen: Wie du den richtigen Bedarf ermittelst

Um zu ermitteln, wie viel Leistung die Heizung für deinen Wintergarten brauchst, hast du verschiedene Anhaltspunkte:

- Faktoren für die Heizlastberechnung: Größe des Wintergartens, Glasanteil, Dachform, Ausrichtung (Süd, Ost, West, Nord), Art der Verglasung und Dämmung, sowie die gewünschte Nutzung (dauerhaft beheizt oder nur bei Bedarf).

- Besonderheiten im Vergleich zu normalen Wohnräumen: Große Glasflächen reagieren schneller auf Temperaturschwankungen und erfordern oft höhere Heizleistungen pro Quadratmeter.

- Wann Fachplanung ratsam ist: Bei neuen Wohnwintergärten oder energetischen Sanierungen lohnt sich eine professionelle Heizlastberechnung, um Über- oder Unterdimensionierung zu vermeiden.

- Richtwerte: Wohnwintergarten ca. 80 bis 100 W/m² Heizleistung, temperierte Varianten darunter – stark abhängig von Dämmstandard und Verglasung.

Damit dein Wintergarten auch im tiefsten Winter angenehm warm bleibt, braucht er eine Heizlösung, die zur baulichen Situation passt. Ähnlich wie beim Heizen eines Gartenhauses ist der Energiebedarf im Vergleich zu klassischen Wohnräumen hier oft höher, wie wir bereits festgestellt haben.

Wie hoch die Heizleistung tatsächlich ausfallen muss, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen unter anderem die Größe des Wintergartens, der Anteil an Glasflächen (und deren Konstruktion bzw. Qualität), die Dachform und die Ausrichtung zur Sonne, denn ein Wintergarten mit Südausrichtung profitiert deutlich stärker von passiver Sonnenwärme als ein nach Norden gebauter Wintergarten. Auch die geplante Nutzung solltest du bedenken: Wird der Raum dauerhaft auf Wohnraumtemperatur beheizt oder nur bei Bedarf, etwa am Wochenende?

Im Unterschied zu den meisten anderen oberirdischen Räumen im Haus reagieren Wintergärten besonders schnell auf Temperaturänderungen. Das liegt an der Bauweise: Große Glasflächen lassen nicht nur mehr Licht herein, sondern auch Wärme schneller entweichen, oder eben einstrahlen. Das sorgt für extreme Schwankungen, die mit einer entsprechend leistungsfähigen und flexibel regelbaren Heizung ausgeglichen werden müssen. Deshalb liegt die empfohlene Heizleistung pro Quadratmeter bei Wohnwintergärten oft höher als im restlichen Haus.

Gerade bei neuen Wohnwintergärten oder bei Sanierungen ist es sinnvoll, eine professionelle Heizlastberechnung durchführen zu lassen. So vermeidest du, dass deine Heizung über- oder unterdimensioniert ist, denn beides kann auf Dauer teuer werden. Zu wenig Heizleistung sorgt für kühle Ecken, ein unbehagliches Raumklima und dauerhaften Volllastbetrieb, während zu viel Leistung ebenfalls unnötig Energie frisst und das Raumklima schnell unangenehm macht.

Als grober Richtwert gelten etwa 80 bis 100 Watt Heizleistung pro Quadratmeter bei einem beheizten Wohnwintergarten. Bei temperierten Wintergärten liegt dieser Wert etwas darunter, je nachdem, wie gut das Glas isoliert und wie die Nutzung geplant ist. Wenn du deinen Wintergarten nur zeitweise nutzt, kann auch eine Zusatzheizung ausreichen, die bei Bedarf schnell für Wärme sorgt.

Heizsysteme für den Wintergarten im Überblick

Wenn du deinen Wintergarten auch in der kalten Jahreszeit nutzen möchtest, brauchst du ein Heizsystem, das zum Raum, zur Nutzung und zur Bauweise passt. Dabei hast du unterschiedliche Varianten zur Auswahl. Hier zeigen wir dir, welche Systeme sich besonders gut eignen und worauf du achten solltest.

Konvektionswärme als schnelle Luftheizung

Konvektionsheizungen erwärmen hauptsächlich die Luft im Raum – schnell, effektiv und zuverlässig. Sie sind ideal, wenn du den Wintergarten regelmäßig und zügig aufheizen möchtest.

Besonders bewährt haben sich klassische Heizkörper, die unterhalb der Glasflächen montiert werden. Dort verhindern sie den sogenannten Kaltluftabfall, also das unangenehme Herabrieseln kalter Luft direkt vor der Fensterfront. Die warme Luft steigt auf und sorgt für eine angenehme Zirkulation im Raum.

Eine elegante und platzsparende Alternative sind Unterflurkonvektoren. Diese Heizkörper werden bündig in den Boden eingelassen, meist direkt vor großen Glasflächen. Sie verschwinden nahezu unsichtbar im Raum und sorgen trotzdem für eine spürbare Wärmewand entlang der Fenster, ohne optisch zu stören.

Strahlungswärme sorgt für angenehme Oberflächentemperatur

Während Konvektionswärme die Luft erhitzt, setzt Strahlungswärme auf die direkte Erwärmung von Oberflächen, ähnlich wie die Sonne (zu dieser gleich mehr).

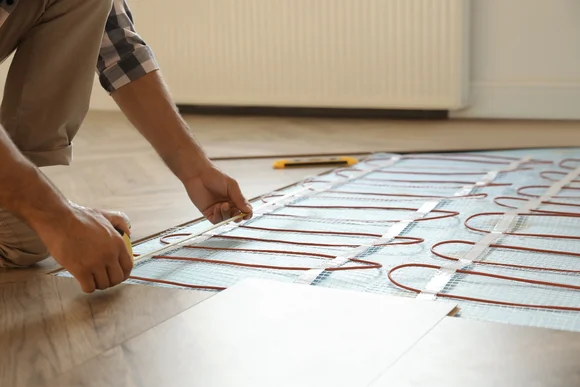

Ein klassisches Beispiel dafür ist die Fußbodenheizung. Sie verteilt die Wärme gleichmäßig im Raum und sorgt dafür, dass der Boden auch barfuß angenehm warm bleibt. Der Nachteil: Die Reaktionszeit ist eher träge. Es dauert eine Weile, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, deshalb eignet sich die Fußbodenheizung besonders gut in Kombination mit einer zusätzlichen Schnellheizung, etwa einem Konvektor. Du kannst entweder selbstständig eine Fußbodenheizung verlegen oder diese Aufgabe den Profis überlassen, die den Wintergarten für dich bauen. Wichtig ist nur, dass du dich möglichst frühzeitig entscheidest, denn die Fußbodenheizung nimmt Platz ein, der bei der Planung miteinberechnet werden muss.

Schneller reagieren Infrarotheizungen. Sie lassen sich als Wand- oder Deckenpaneele installieren und geben gezielt Wärme an die Umgebung ab, also direkt an Personen, Möbel oder den Boden. Ideal für punktuelle Wärme und spontane Nutzung, etwa an einem sonnigen Wintertag mit klarer Luft, aber kühlem Raum.

Alternativen zu Konvektions- oder Strahlungswärme

Es gibt auch Heizlösungen, die unabhängig von klassischen Systemen arbeiten und sich vor allem dann lohnen, wenn du deinen Wintergarten nicht dauerhaft beheizen möchtest.

Ein einfacher Heizlüfter ist zum Beispiel eine kostengünstige Lösung, wenn du deinen Wintergarten nur gelegentlich nutzt. Er liefert schnelle Wärme auf Knopfdruck und lässt sich flexibel platzieren, etwa am Tisch oder in der Leseecke. Für große Wintergärten ist er auf Dauer allerdings weniger geeignet.

Effizienter und nachhaltiger heizen moderne Wärmepumpen. Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Wärmepumpen nutzen die Umgebungsluft als Energiequelle und wandeln sie in Heizwärme um. Das ist besonders dann lohnenswert, wenn dein Wintergarten gut gedämmt ist. Wichtig ist, dass das System richtig ausgelegt ist und zur Nutzung passt.

Wenn du es besonders gemütlich magst, kannst du zusätzlich einen Kamin- oder Pelletofen integrieren. Die Kombination aus knisterndem Feuer und angenehmer Wärme macht den Wintergarten zur klassischen, natürlichen Wohlfühloase unabhängig von zentralen Heizsystemen. Gerade an kalten Abenden schafft das flackernde Licht eines Kamins eine besondere Atmosphäre.

Passende Produkte

Lohnt es sich, Strahlungs- und Konvektionswärme zu kombinieren?

In einem Wintergarten treffen oft unterschiedliche Anforderungen aufeinander: Mal soll es schnell warm werden, mal geht es um eine gleichmäßige Wohlfühltemperatur über mehrere Stunden. Genau hier spielt die Kombination aus Strahlungs- und Konvektionswärme ihre Stärken aus, denn sie vereint das Beste aus zwei Welten.

Konvektionswärme erwärmt die Luft im Raum zügig. Die warme Luft zirkuliert im Raum und sorgt dafür, dass sich die Temperatur schnell aufbaut. Strahlungswärme hingegen wirkt direkter: Sie wärmt Oberflächen, Möbel und Personen. Das fühlt sich besonders angenehm an, weil die Temperatur gleichmäßig verteilt ist und es keine kalten „Zugzonen“ gibt.

Richtig effektiv wird es, wenn beide Systeme kombiniert eingesetzt werden. Ein gutes Beispiel: Eine Fußbodenheizung sorgt für behagliche Grundwärme, während ein Unterflurkonvektor entlang der Fensterfront zusätzlich schnelle Temperaturimpulse liefert. So erreichst du sowohl kurzzeitig spürbare Wärme als auch eine gleichmäßige Grundtemperatur im Raum. Ideal für einen ganzjährig genutzten Wohnwintergarten.

Auch in Sachen Technik hat sich viel getan: Moderne Thermostate und Smart-Home-Systeme erlauben es, mehrere Heizquellen intelligent zu steuern. Du kannst Temperaturzonen definieren, Zeiten einstellen oder sogar die Sonneneinstrahlung berücksichtigen. Das spart Energie, erhöht den Komfort und macht die Heizlösung deutlich effizienter.

Also: Ja, die Kombination aus Strahlung- und Konvektionswärme kann sich lohnen! Vor allem dann, wenn du deinen Wintergarten flexibel nutzt und Wert auf Komfort legst. Die Kombination aus schneller Luftheizung und behaglicher Strahlungswärme sorgt für ein ausgewogenes Raumklima, das sich an deine Bedürfnisse anpasst.

Wintergarten heizen: Solar als trendige Lösung?

Wer seinen Wintergarten effizient und nachhaltig beheizen möchte, kommt an einem Thema kaum noch vorbei: Solarenergie. Egal ob als Unterstützung für die Heizung oder zur Stromversorgung für elektrische Heizsysteme, mit der richtigen Technik kannst du die Kraft der Sonne gezielt nutzen. Besonders im lichtdurchfluteten Wintergarten liegt es symbolisch nahe, hinsichtlich der Energieversorgung über eine Solarlösung nachzudenken. Aber was ist wirklich möglich und für wen lohnt sich das Wintergarten heizen mit Solarenergie?

Dank Solarthermie Sonnenwärme direkt nutzen

Das grundsätzliche Prinzip für die Nutzung von Solarthermie ist schnell erklärt: Sie nutzt Sonnenstrahlen, um eine Trägerflüssigkeit zu erwärmen, die wiederum über einen Wärmetauscher in einen Pufferspeicher eingespeist wird. Diese gespeicherte Wärme kann entweder zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung verwendet werden, auch im Wintergarten.

Gerade an sonnigen Wintertagen liefert eine Solarthermieanlage spürbare Unterstützung. Zwar reicht die Leistung in der kalten Jahreszeit meist nicht aus, um den gesamten Wärmebedarf zu decken, aber sie kann eine bestehende Heizanlage entlasten und die Heizkosten reduzieren. Ideal ist diese Lösung für gut gedämmte Wintergärten mit Südausrichtung und ausreichend großer Dachfläche. Denn je besser die Sonneneinstrahlung auf die Kollektoren, desto höher der Ertrag.

Falls du dich schon um die Ästhetik sorgst: Die Kollektoren müssen natürlich nicht direkt auf das Dach des Wintergartens, sondern können auch auf dem normalen Hausdach oder dem Garagendach angebracht werden.

Ein weiterer Vorteil: Solarthermie lässt sich problemlos in vorhandene Heizsysteme integrieren, etwa in Verbindung mit einem Pufferspeicher für eine Fußboden- oder Wandheizung. So kannst du auch bereits bestehende Heizsysteme im Wintergarten solar ergänzen.

Photovoltaik: Strom erzeugen für elektrische Heizsysteme

Anders als die Solarthermie wandelt die Photovoltaik Sonnenlicht in elektrischen Strom um. Dieser kann vielseitig eingesetzt werden: unter anderem für elektrische Heizsysteme wie Infrarotpaneele, Heizlüfter oder Wärmepumpen. Das macht PV-Anlagen besonders interessant, wenn dein Wintergarten bereits mit einer elektrischen Heizung ausgestattet ist.

Ein großer Vorteil: Du kannst den erzeugten Strom direkt selbst verbrauchen oder in einem Photovoltaik-Speicher lagern, um auch abends oder an trüben Tagen davon zu profitieren. Energie, die nicht für das Heizen mit Strom oder andere Zwecke gebraucht wird, lässt sich zudem ins öffentliche Netz einspeisen, was sich finanziell lohnen kann. Besonders effizient ist dieses Modell, wenn du deine PV-Anlage mit einem intelligenten Energiemanagementsystem kombinierst, das Stromerzeugung und Heizbedarf optimal aufeinander abstimmt.

Kombination mit Wärmepumpe: Nachhaltig und effizient

Eine besonders zukunftsfähige Lösung: Photovoltaik in Kombination mit einer Wärmepumpe. Der selbst erzeugte Solarstrom treibt eine Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Wärmepumpe an, die wiederum deinen Wintergarten beheizt – effizient, sauber und lokal nahezu emissionsfrei.

Wärmepumpen arbeiten besonders gut, wenn die Vorlauftemperaturen niedrig sind, wie es etwa bei Fußbodenheizungen der Fall ist. Wenn dein Wintergarten zusätzlich gut gedämmt ist, ergibt sich daraus eine ideale Kombination: Die PV-Anlage liefert den Strom, die Wärmepumpe erzeugt die Wärme und du sparst dauerhaft Energiekosten.

Voraussetzungen für Solar im Wintergarten

Damit das Heizen mit Solar im Wintergarten wirklich funktioniert, müssen ein paar Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Wichtig ist vor allem eine ausreichend große und möglichst unverschattete Dachfläche, idealerweise mit Südausrichtung. Auch eine West- oder Ostausrichtung kann sinnvoll sein, erfordert dann aber eine etwas größere Kollektorfläche der Solaranlage, um die gleiche Leistung zu erzielen.

Zudem sollte dein Gebäude statisch für die Montage von Solarmodulen geeignet sein. Grundsätzlich kannst du deine Solaranlage selbst installieren, gerade bei filigranen Wintergartenkonstruktionen lohnt sich ein prüfender Blick durch Fachpersonal. Und schließlich braucht es eine gute Einbindung ins bestehende Heizungs- oder Stromsystem, damit der Solarertrag auch wirklich effizient genutzt werden kann.

Passende Produkte

Wintergarten auf die Heizung vorbereiten

Bevor du deinen Wintergarten mit einer Heizung versiehst, lohnt sich ein Blick auf die baulichen Voraussetzungen. Je besser der Wintergarten gedämmt und von Kältequellen abgeschirmt ist, desto weniger Energie geht verloren und desto günstiger wird das Heizen auf lange Sicht.

Ein wichtiger Punkt ist die thermische Trennung zwischen Wintergarten und unbeheiztem Außenbereich. Gerade wenn der Wintergarten an das Haus angrenzt, solltest du darauf achten, dass keine unnötige Wärme aus dem Wohnbereich entweicht, etwa durch offene Übergänge, schlecht isolierte Türen oder Anschlussfugen. Eine klare Abgrenzung verhindert, dass dein Wintergarten zur energetischen Schwachstelle wird.

Auch der Boden spielt eine entscheidende Rolle: Wenn hier keine oder nur unzureichende Dämmung vorhanden ist, geht wertvolle Wärme ungehindert nach unten verloren. Eine gut geplante Bodenkonstruktion mit wärmedämmenden Schichten – etwa unter dem Estrich oder direkt unter dem Bodenbelag – kann hier Abhilfe schaffen. Das zahlt sich vor allem bei Fußbodenheizungen aus, die sonst unnötig viel Energie nach unten verlieren, statt, wie angedacht, die Bodenfläche zu beheizen.

Nicht zu unterschätzen sind auch die Anschlussfugen zwischen Glas, Rahmen und Mauerwerk. Gerade an diesen Übergängen entstehen oft kleine Spalten, durch die Kälte eindringen und warme Luft entweichen kann. Mit passenden Dichtprofilen oder speziellem Dichtstoff lassen sich solche Wärmebrücken gezielt reduzieren.

Ein weiterer cleverer Helfer ist der Sonnenschutz. Außenliegende Markisen, Rollos oder Jalousien verhindern im Sommer eine Überhitzung und im Winter helfen sie dabei, die gespeicherte Wärme länger im Raum zu halten. Besonders nachts reduzieren sie den Wärmeverlust über die Glasflächen deutlich und verbessern das Raumklima spürbar.

Passende Produkte

Wenn du deinen Wintergarten noch effektiver vom Außenklima abschirmen möchtest, sind Pufferzonen eine sinnvolle Ergänzung. Das können etwa kleine Windfänge, doppelte Türen oder abgeschirmte Eingangsbereiche sein. Solche Übergangszonen wirken wie eine Schleuse zwischen kalt und warm – und halten die Energie dort, wo du sie brauchst: im Inneren.

Wintergarten heizen und trotzdem Energie sparen

Abschließend haben wir noch ein paar Alltagstipps für dich, mit denen du deinen beheizten Wintergarten möglichst effektiv betreibst. Denn: Auch ein beheizter Wintergarten kann energieeffizient sein, wenn du ein paar einfache Regeln beachtest. Schon kleine Anpassungen bei der Nutzung und Steuerung deiner Heizung machen einen großen Unterschied.

Eine gezielte Temperaturabsenkung, etwa nachts oder bei Abwesenheit, spart spürbar Heizkosten. Schon wenige Grad weniger bedeuten deutlich weniger Energieverbrauch. Noch effizienter wird’s mit smarten Thermostaten oder programmierbaren Heizkörperventilen, die deine Heizung automatisch steuern und sich deinem Tagesablauf anpassen.

Auch das richtige Lüften ist wichtig für den Energieverbrauch im Wintergarten. Hier solltest du auf Stoßlüften statt Dauerkipp setzen: Mehrmals täglich für wenige Minuten alle Fenster zu öffnen sorgt für frische Luft, ohne die warme Raumluft dauerhaft zu verlieren.

Nutze außerdem die Sonne als kostenlose Wärmequelle: Lass tagsüber die Sonne ungehindert durch die Glasflächen strahlen und schließe abends Rollos oder Vorhänge, um die Wärme im Raum zu halten. So entlastest du deine Heizung – ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

Häufige Fragen, wenn du deinen Wintergarten heizen willst

Noch Fragen offen? Wir geben dir Antworten kurz und kompakt zusammengefasst.

Was ist besser für den Wintergarten, Fußbodenheizung oder Heizkörper?

Das kommt auf die Nutzung und Bauweise deines Wintergartens an. Eine Fußbodenheizung sorgt für gleichmäßige, angenehme Wärme. Das ist ideal für dauerhaft beheizte Wohnwintergärten. Sie ist allerdings träge und braucht etwas Zeit, um den Raum zu erwärmen. Heizkörper reagieren schneller und eignen sich gut, wenn du den Wintergarten nur zeitweise nutzt. Die Kombination aus beidem bietet oft den besten Komfort.

Welche Arten von Heizung sind für Wintergärten geeignet?

Je nach Wintergartentyp und Nutzung kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Möglich sind zum Beispiel:

- Klassische Heizkörper oder Konvektoren

- Fußboden- oder Wandheizungen

- Infrarotheizungen (besonders für punktuelle Wärme)

- Wärmepumpen

- Heizlüfter für spontane Nutzung

- Kamin- oder Pelletofen als Zusatzheizung

Wichtig ist, dass die Heizleistung zur Größe und Dämmung des Wintergartens passt. Welche Heizlast bei deinem Wintergarten zu erwarten ist, kannst du dir von einem Gutachter berechnen lassen.

Kann man im Wintergarten die Heizung nachträglich installieren?

Ja, eine nachträgliche Ausrüstung des Wintergartens mit einem Heizsystem ist in den meisten Fällen möglich. Besonders bei elektrischen Heizsystemen wie Infrarotpaneelen oder Heizlüftern ist der Aufwand gering. Aber auch eine Anbindung an die zentrale Heizungsanlage oder die Nachrüstung einer Fußbodenheizung kann je nach baulichen Gegebenheiten realisiert werden. Eine gute Dämmung ist dabei immer die Voraussetzung für effizientes Heizen.

Lohnt sich Solarenergie zum Heizen eines Wintergartens?

Solarenergie kann sich im Wintergarten lohnen, vor allem, wenn dein Wintergarten gut ausgerichtet und ausreichend gedämmt ist. Solarthermie kann Warmwasser erzeugen und die Heizung unterstützen, Photovoltaik versorgt elektrische Heizsysteme oder eine Wärmepumpe mit Strom. Damit sparst du Energie und heizt gleichzeitig klimaschonend.

Wie kann ich den Wärmeverlust des Wintergartens trotz Glasflächen minimieren?

Wichtig zur Minimierung des Wärmeverlusts ist eine gute Verglasung, am besten Doppel- oder Dreifachverglasung mit geringem U-Wert. Auch dicht schließende Fensterrahmen, abgedichtete Anschlussfugen und eine gedämmte Bodenplatte tragen dazu bei, die Wärme im Raum zu halten. Zusätzlich helfen Vorhänge, Rollos oder Plissees, nachts den Wärmeverlust über die Glasflächen zu reduzieren.

Kann ich den Wintergarten an meine bestehende Hausheizung anschließen?

Ja, du kannst den Wintergarten an ein bestehendes Heizsystem anschließen. Das ist ein gängiges Vorgehen bei Wohnwintergärten, die dauerhaft beheizt werden sollen. Voraussetzung ist, dass die Heizleistung des bestehenden Systems ausreicht. Bei einem nachträglichen Anbau solltest du das genau prüfen, wenn du gleich ein ganzes Gebäude neu planst oder baust, berechne die erwartete Heizlast für den Wintergarten auf jeden Fall in die Kalkulation für das Heizsystem ein. Sinnvoll ist etwa eine Anbindung über einen separaten Heizkreis oder einen Pufferspeicher. Lass dich im Zweifel von einem Heizungsfachbetrieb beraten.